Tutanchamun in europäischen Adern: Das unerwartete Erbe des Kindkönigs

- mai haikal

- 19. Sept.

- 2 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 21. Sept.

Ich sitze spät in der Nacht mit einer Tasse Minztee in der Hand und tauche ein in die Welt antiker DNA-Studien. Jeder Satz ist wie das Knistern von Sand zwischen den Fingern, jeder Fund wie das Blinzeln eines längst verstummten Pharaos. Mit klopfendem Herzen verfolge ich, wie Forscher jahrtausendealte Erbinformationen entschlüsseln und uns ein Fenster in die Vergangenheit öffnen – eine Mischung aus Staunen, Gänsehaut und ehrfürchtiger Bewunderung.

Kaum zu fassen, dass die Geheimnisse eines jugendlichen Pharaos aus Theben dank moderner Genetik wieder lebendig werden – als wäre sein Atem in unseren Adern spürbar.

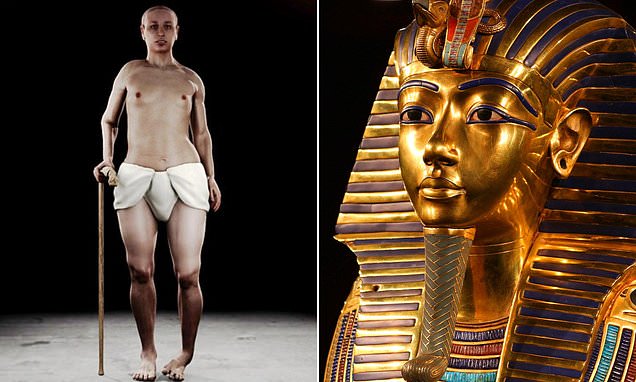

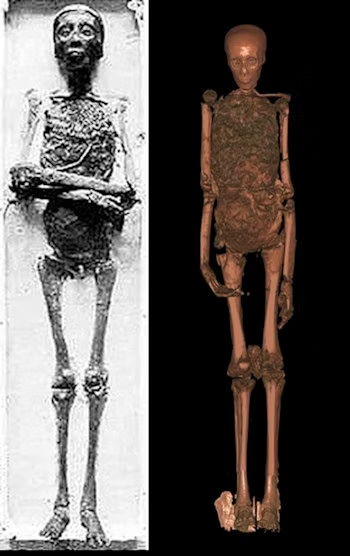

Schon 2009 gelang es Forschern, die vollständige Sequenz Tutanchamuns Y-Chromosoms zu entschlüsseln. Ein Jahr später blieb das komplette Profil unter Verschluss, bis der Discovery Channel es in einem Beitrag präsentierte und damit den Schleier lüftete.

Aus diesen Daten extrahierte das Schweizer Unternehmen iGENEA die Haplogruppe R-M269, einen uralten Zweig, der vor etwa 9500 Jahren am Schwarzen Meer entstand und später mit den ersten Ackerbauern nach Westen wanderte. Heute findet sich R-M269 in über der Hälfte aller Männer in Westeuropa – und überraschenderweise auch im Pharaonenhaus von Tutanchamun.

Beim Blick in moderne Datenbanken stockt mir fast der Atem: Rund 45 % der Männer in Deutschland, etwa 50 % in der Schweiz und unglaubliche 70–80 % in Spanien tragen denselben väterlichen Urstamm wie der Kindkönig von Theben. Plötzlich verschwimmen Jahrtausende und Kontinente, und ich stelle mir vor, wie ein unsichtbares Band von Kairo bis Madrid reicht.

Ein antiker Brief aus hethitischen Archiven fügt dem Ganzen eine spannende Wendung hinzu: Eine Königin bat um einen hethitischen Prinzen als neuen Pharao. Ist es gescheitert oder liegt hier der Ursprung des R-M269-Zweigs in der 18. Dynastie? Die Vorstellung, dass politische Allianzen Genetik formten, fesselt mich geradezu. Ägyptische Könige haben oft unter anderen Nationen geheiratet, aber ob ägyptische Prinzessinnen oder Königinnen dies auch getan haben? Darüber liegen uns keine konkreten historischen Quellen vor.

So eröffnen mütterliche Linien ein eigenes Panorama. In Hunderten Mumienanalysen entdeckten Wissenschaftler Haplogruppen wie M1a1, T1a und seltene X-Unterzweige. Jede einzelne dieser mtDNA-Linien ist wie ein Flüstern längst vergangener Wanderungen zwischen Nordafrika, Westasien und Europa.

Ganz großangelegt und dennoch so filigran: 2017 sequenzierten Forscher aus Tübingen und Jena die Genome von 151 Mumien (1400 v. Chr. bis 400 n. Chr.). Ihr Ergebnis belegt eine enge Verwandtschaft altägyptischer Eliten mit Zeitgenossen des östlichen Mittelmeerraums und einen deutlich geringeren Subsahara-Anteil als bei modernen Ägyptern.

Trotz dieser Errungenschaften macht mir die Realität der Paläogenetik bewusst, wie fragil DNA-Proben sind: Wüstensonne, Mumifizierungsstoffe, Jahrtausende. Bisher blieben viele Pharaonen außerhalb des Tutanchamun-Zyklus unberührt. Doch neue Methoden haben auch Ramses II., Hatschepsut und Amenophis III. ins Licht geholt. Ich kann es kaum erwarten, was die nächste Entdeckung für uns bereithält.

Am Ende halte ich den Atem an: Genetik verbindet Kontinente und Epochen, doch die wahre Magie liegt im Staunen darüber, wie Wissenschaft unsere Vorstellung von Identität und Geschichte neu schreibt.

Quellen

[1] Tutankhamun: DNA origins analysis, iGENEA. https://www.igenea.com/en/famous-people/tutankhamun

[2] Tutankhamun’s Family Tree, Oxford Academic. https://academic.oup.com/book/44685/chapter/378779942

[3] Schuenemann, V. J. et al. Ancient Egyptian mummy genomes suggest minimal European ancestry. Science (2017). DOI: 10.1126/science.aao1887

[4] Tutanchamun – Sein Grab und die Schätze (Discovery-Reupload), Dailymotion. https://www.dailymotion.com/video/x6849sl

Kommentare